按:本文续《回望红尘——史国良自述出家姻缘(上)》,敬请欣赏。

四

如果要问我出家以来最难忘的那段日子,我会说是戒场的那一个半月。受戒是九个人一个宿舍,上下铺,我住下铺。在床上打坐,我患强直性脊柱炎,头抬不起来,特别难受。天很热,但睡觉时必须盖大被子,睡姿要“吉祥卧”。吃饭要“过堂”,吃时,碗筷不能发出响声。为了锻炼我们,每人发一双铁筷子,吃饭时,谁的筷子碰到碗发出响声,就要站起来念佛一百遍。干活儿叫“出坡”。做饭、洗碗、打扫院子,还有地里活儿,我都干得挺好。

每天早晨要出操,所谓出操就是到山顶拜佛,做晨课。要三步一磕头,一直磕到山顶大佛前,从山下磕到山顶要一个多小时,风雨无阻。有时晚上不睡觉,熬夜拜忏。那边铃一响,你就要拜下去;然后再一敲,你再直起身。我的腰有问题,只要做弯腰行礼的事,很痛苦。高雄那个地方特热,白天可达摄氏四十多度。我们穿着几层衣服,还有袈裟,在太阳底下练习,就像部队走正步一样:那边喊一,我们这边就赶快合掌;那边喊二,我们这边赶快弯下腰来;你等他喊三的时候,他怎么也不喊了,我们弯着腰在那儿干等着。我有病,弯腰得比别人慢,领队的慧方法师就说:“你有什么了不起的?这么傲慢,不就是个画家吗!这么自大!”说着就拿尺子打我的肩膀:“下去!下去!”我强忍着疼弯腰,汗珠子一个劲儿地往下掉。

戒场生活特别紧张,三四点钟就起来,上早殿,做早课,上午就是训练、出坡、法会;下午还要上殿,接着是晚课,休息和睡眠的时间很少,所以人们进禅堂打坐很容易犯困。我打坐的时候,迷迷糊糊听到那边“啪”的一声,过了一会儿,又是“啪”的一声,我以为是打点报时呢,后来我旁边的人身上也响了这么一下,我睁开眼偷偷一看,原来是纠察师父抓到了睡觉的人,像过去老师处罚偷懒的学生一样,拿戒尺打呢。不仅打,还要站起来念佛,回去后还罚抄《心经》六十遍。我有一次困得不行了,被抓到,因为屋里没有桌子,我只好跪在地下把板凳当成桌子,在那里抄《心经》。但我们也像淘气的孩子,与巡礼师捉迷藏,为防着他们,打坐时就轮流站岗放哨。谁困得受不了了,就先打个盹。站岗的发现纠察师父过来,就赶快把打盹的人给捅醒。我现在还留有戒场上的速写,有人偷偷睡觉,让我给画下来了。

戒场上休息的间隙,有时星云大师会走到我身边说:“你不容易啊,能在戒场上坚持下来不容易,大丈夫就是要做到能屈能伸。”他又嘱托执法的引领师:“要特别关照慧禅。”……

我的年龄大了,背诵经文很困难,与那些年轻人没法比。星云大师告诉执法师,不许让我背经。有一天抽号,一下叫到我了,执法师也愣住了,可没办法,只得让我背。那天是背八十八佛,每一个佛的名字都很长,我根本背不下来,结果是罚站,回去后还要罚抄佛经,抄一百遍。人家都睡了,我还在抄,这次连凳子都没有,我是跪在地上抄的,足足抄了两天。

我们每天起床很早,但必须是钟想起来起床。有人为了节省时间,睡前不脱衣服,并把被子叠好,钟一响,就可以出去排队了,但这样做是不合规矩的。这天被引领师发现了,就问:“谁这么早起来了?站出来!”站出来就要跪下,我一看没有人应声,虽然不是我违规,但我是班首,就出来跪下了。因为之前星云大师嘱咐过对慧禅要格外照顾,现在引领师一看是我,脸色就很难看,说:“又是你,别以为有人护着你就觉得自己是个了不得的人物!”我忍着,不加反驳。在引领师斥责我的时候,那几个犯事的人也都跪下了,他们都是当地人。回去后,他们说:“咱们的脸都丢尽了,让大陆来的和尚替咱们承担罪过。”然后那几个人都跪在我的面前,请我原谅。从那以后,班里人对我特别好,特别尊重我这个班首。

但不管怎样,我现在是一个受过三坛大戒的正式的和尚了。我得到了一个戒牒,上面写着我的戒师是谁,实证师是谁,都有签名盖章,还注明了我受戒的时间、地点。和尚出家的时间叫“僧腊”,从受戒时开始计算叫“戒腊”。1995年出家,到今年,我的“戒腊”是十三年。

在戒场上,我还做了一件事,就是燃顶,在头上烧三个疤,过去讲“以身供佛”、“燃指供佛”,真的舍身供佛的我没见过,但燃指的我见了。佛教讲为了大众,为了救世,要有一种舍身忘我的精神。

燃顶时先把头皮剃光,逆着刮,再画上印记,然后用三个的香头放在头上。接着开始点燃香头,要烧到肉里去。烧至最后,像三根针在扎一样,尤其是香快灭了,旁边人又轻轻吹了一下,火似乎烧到了心头,彻骨地疼痛。事前有经验的同伴告诉我,要集中精力念佛,转移了注意力就不疼了。我确实在专注地念佛,但还是疼,屋里都是烤肉味了,能不疼吗?

燃完顶之后,必须赶快拿西瓜皮扣在头上,祛火。那天晚上,我的头肿的像皮球一样,疼到眼珠里去了,根本睡不着觉。燃顶后要吃蘑菇,蘑菇是发物,让你把火发出来。从开始烧至长出戒疤,要半年到一年时间,我用了七个月。十天一剃头,剃到烧的地方时,要特别小心,头发楂儿掉到鲜肉里十分疼。剃头都是自己剃,我第一次剃的时候,把头皮刮了好几道口子。……人要有了宗教信仰,为了寻求精神寄托,其忍耐力是惊人的。

五

其实人的本性是很难压抑住的。比如男女之事,在汉传佛教中是绝对禁止的。而我是个结过婚的人,又正值中年,扫除自己的欲望,是很痛苦的。佛教戒律中也考虑到了这个问题,所以有一种修行的方法叫作“白骨观”。一旦哪个漂亮的女人激起了你的欲望,马上要转换一个思路,想到她很快会变老变丑,然后死去,肉体在腐烂,长满了蛆虫,最终化为一堆白骨。如果你真的能将她的漂亮脸蛋看成是爬满蛆虫的白骨,那还会有欲望吗?恐怕只有对她的厌恶。我很佩服前辈们能想出这样的办法转移人的注意力,但我至今仍做不到。漂亮的女人在我面前,她就是漂亮的,我的目光会随着她,欣赏着她,但我不会忘记自己的身份,做出有违教规的事。

……

戒场结束前,中秋的晚上,僧友们让我发表点儿感慨,我用了弘一大师的话:悲欣交集。“悲”,不是慈悲,也不是悲痛;“欣”,是欣慰、欣喜呢?还是激动呢?我也说不清,我只是借用弘一的话描绘我那用言辞难于表达的人生感慨。那天,我希望中秋的月亮不要出来,我怕见到月亮,结果它真的没有出现。分别时,僧众留言,多数人给我写的是“悲欣交集”。当日填表,有一项“志愿”感言,我的脑子里突然冒出了四句偈语:“前世有愿,今生有缘;乘愿而来,随缘而去。”我自己也觉得奇怪,脑子里怎么冒出这么四句话呢。……

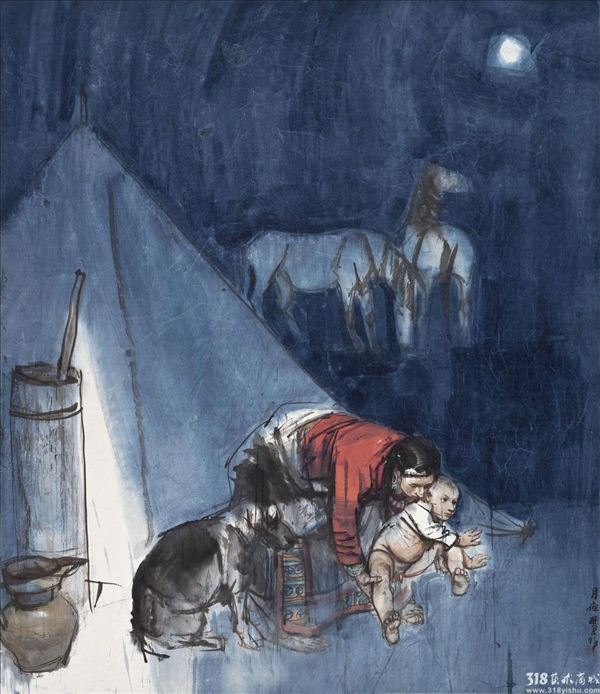

318艺术家史国良 国画人物作品 《转经》

星云大师在各处建有九座美术馆,最大的一座在佛光山,这些美术馆都需要画作。我有一百多幅国画作品,其中包括在海外画的“大昭寺”系列的重要作品,都留在了佛光山美术馆。山上的一些法师对我画的东西很有看法,因为画的内容多与西藏的寺庙有关。藏传佛教与汉传佛教不是很和谐,各有各的规矩,各有各的信徒。他们希望我改变绘画的题材,画汉传佛教。但这对我很困难,所以每年我都要回大陆,进藏体验生活。

星云大师对我很关照,尽量给我提供方便。别人一个月一千块单金,大师给我一万块。出门还实报实销。这必然引来别人异样的目光,我自己也知道这样做不可能维持长久。我一不是循规蹈矩的好和尚,二来画的东西又不令人满意,三又开销太大,这使我成了山上的特殊人物。如果要融入佛光山这个群体之中,我就只有改变自己。但我不想改变。

出了戒场后,我感觉身体特别不好,就去医院检查,结果确诊为强直性脊柱炎,而且已经是晚期。这种病就是从胯到颈椎所有关节的韧带全者钙化了,没有伸缩性,人只能直着,或者致残,或者驼背。发作时头抬不起来,叫作不见天日……

我想自己不可能成为一个终日礼忏拜佛的好和尚,但我可以走适合自己的路,干其他光大佛门之事。我为自己选择的道路是做一名画僧,把已经断了多年的画僧这条脉络续接上,把佛教界的这盏艺术之灯重新点亮。

中国历史上有许多知名的画僧,僧人是开启时代艺术之风的大画家。五代的贯休、巨然,唐代的怀素、宋代的惠崇、明代的陈老莲、清初的四僧等人。清末有虚谷,从虚谷逝世到我出家那一年,正好是百年。当然,中间还有个弘一大师,但弘一大师具有多方面的艺术才能,不是纯粹的画家,且出家后一心弘法,是高僧大德,而非画僧。所以从虚谷之后,到我出家,可以说画僧的脉络整整断了一百年。

绘画也可以使人悟道,审美的过程也可以帮人解脱烦恼,以领略佛的境界。我是个画家,我觉得自己有责任用画笔来阐释自己对佛法的理解和领悟。我一直在画一套组画,叫作《大昭寺》。我希望我的画笔能使观众跟随朝圣者的队伍走进寺庙,直接参与各种各样的佛事活动,真切地感受到那些佛教徒们虔诚的心灵。其实,我已画了一些,有一部分留在了佛光山美术馆。这个题材,我现在还在创作中。我还有其他的一些想法需要去实践,需要去探索,我认定,只要坚持下去,是会拓宽自己的画僧之路的。但真的要走好这条路,那只能是回到生我养我的祖国大陆。我决定回去。

318艺术商城

编辑部